文化系クルマ好きの教科書『NAVI』【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」6冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」6冊目

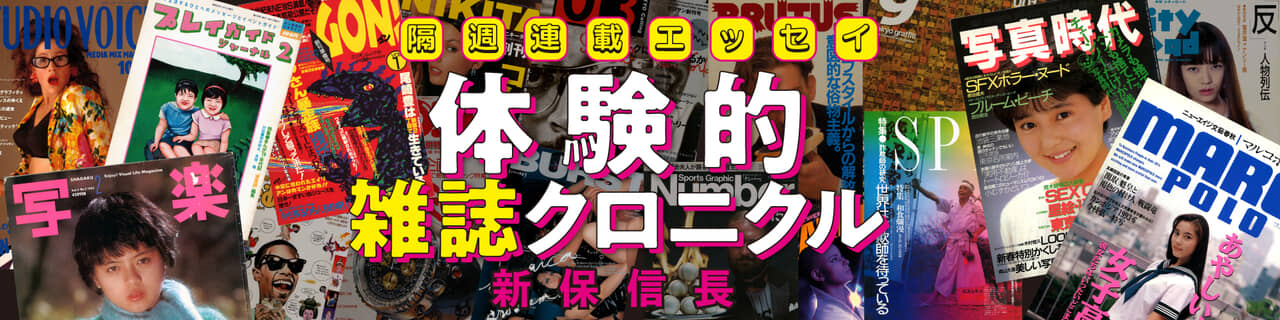

「ちょっと、古い、クルマ」(1989年11月号)、「小型車は、たのしい。」(1993年5月号)、「超一流!ポジティブ・ドライビング」(1994年3月号)、「イエス!ウィ・アー・オープン」(1994年7月号)、「NAVIの自動車文化祭」(1995年6月号)、「NAVI読者が選ぶ好きなクルマ、嫌いなクルマ」(1997年11月号)など、他誌では見られないユニークな特集に惹かれた。

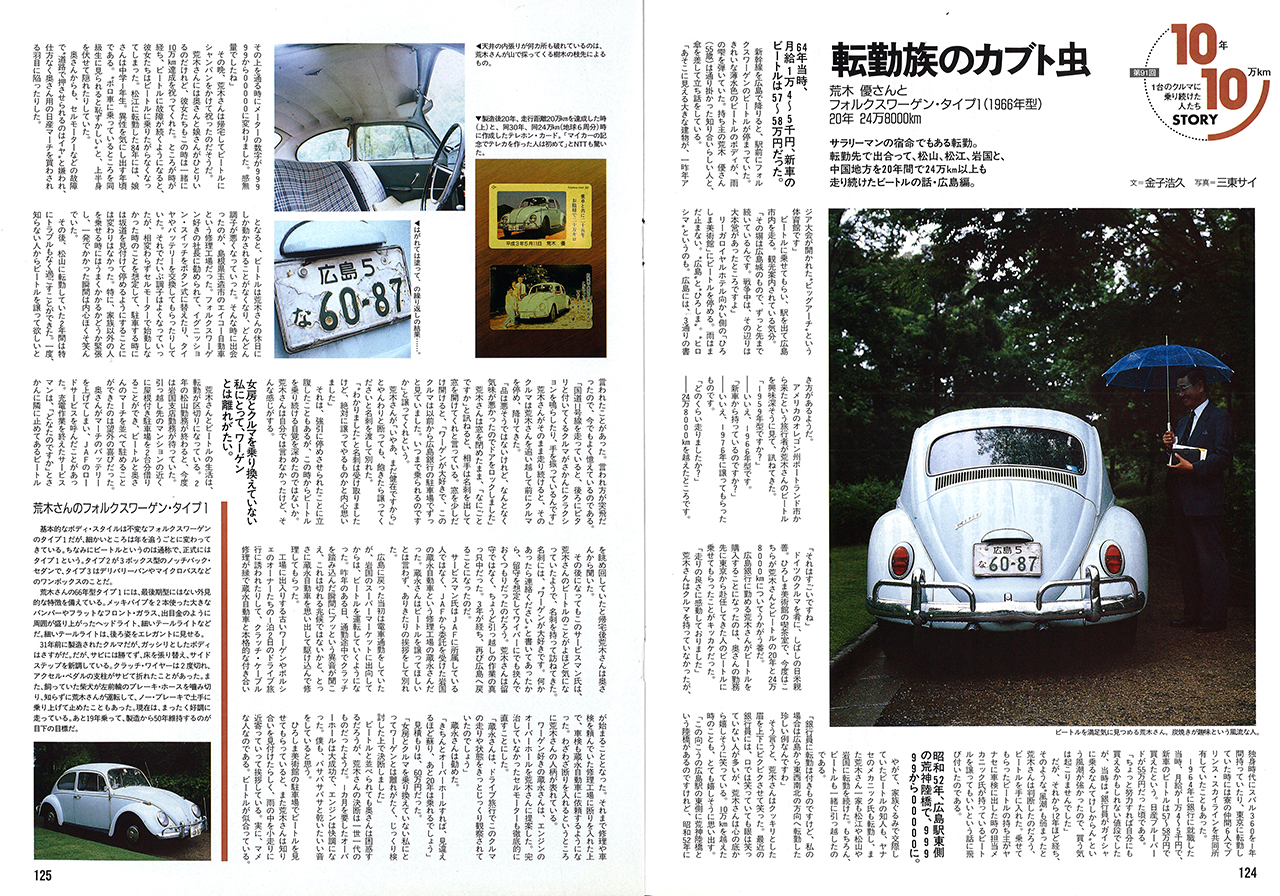

連載では、「あなたのクルマに乗せてください!」「10年10万㎞STORY」「ちょっと、古い、クルマ探偵団」「それゆけ、徳大寺有恒と消費者派隊!」なども記憶に残る。新しく発表・販売されたクルマのスペックや試乗記(だけ)ではなく、クルマとユーザー=人間の関係を現場主義で掘り下げる。生活の中のクルマの存在意義を浮き彫りにする。そこには地に足の着いたジャーナリズム的リアリティがあった。

リアリティという点では、編集者の顔が見えるのも大きかった。単に経費節約の事情もあるにせよ、記事の多くを編集部員が書いている。前述の「遠くまでゆくんだ」特集も、鈴木正文編集長以下、(本誌)とクレジットに表記される編集部員によるものだ。唯一の例外が自動車ライターの下野(かばた)康史だが、下野氏も元編集部員。各編集部員が1台のクルマを継続的にレビューする「長期リポート」、その月の良かったことと悪かったことを記す編集後記「〇と×」も地味に楽しい読み物だった。

巻頭の鈴木正文編集長のコラム、神足裕司やえのきどいちろうの連載も(自動車につかず離れずのスタンスで)読者として面白かったのと同時に、編集・ライターとして“切り口”の勉強になった。えのきど氏の連載「是々非々ジドウシャ巷談」で取り上げられた「クルマに名前をつけるのか」問題には目からウロコ。そういう視点でクルマを語るメディアはほかになかった。

田中康夫と浅田彰の対談連載「間違いだらけのニッポン」、矢貫隆の「交通事件」シリーズ、河崎三行「僕はホンダの期間労働

先ほど〈自分のような文化系クルマ好きにとって、唯一無二の教科書的存在が『NAVI』だった〉と書いたが、それだけにとどまらない。特集や連載の切り口、写真とデザイン、見出しと文章など、雑誌作りの面でも教科書だった。